Паштет из утиной печени рецепт производители

Когда вижу запрос 'паштет из утиной печени рецепт производители', всегда хочется спросить – вы ищете технологию для цеха или домашний вариант? Потому что разница принципиальная: в промышленности Foie gras превращается в эмульсию с точностью до градуса, а домашние рецепты часто не учитывают, что печень водоплавающих требует предварительного вымачивания в молоке. Кстати, многие мелкие производители до сих пор путают пастеризацию и стерилизацию, из-за чего получают зернистую текстуру вместо бархатистой.

Сырьевая база как фундамент качества

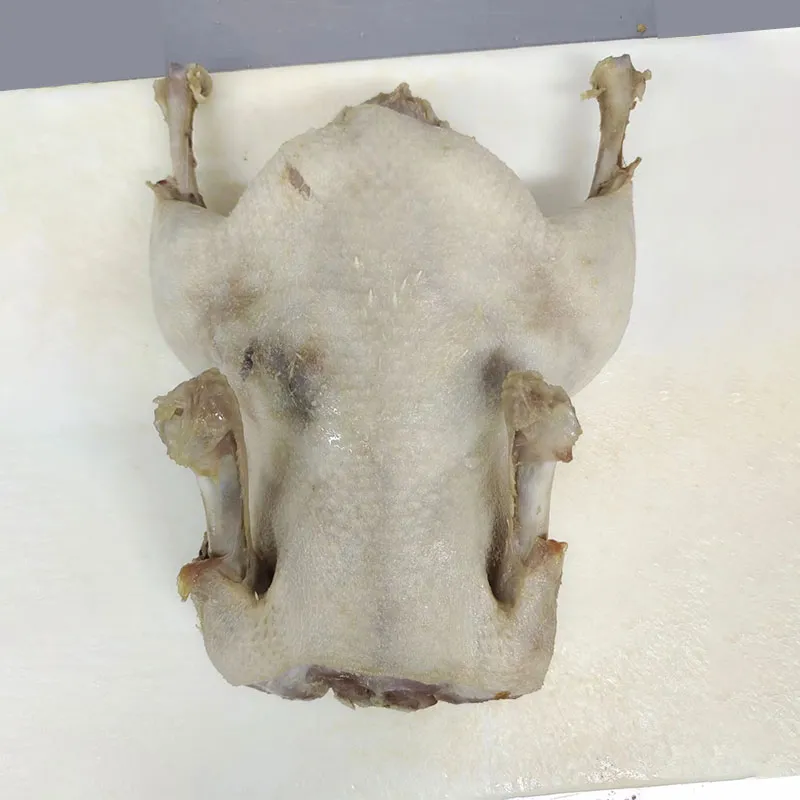

За десять лет работы с утиной печенью понял: нельзя делать паштет из сырья второго сорта. Печень должна быть от уток, выращенных на натуральных кормах – только тогда исчезает привкус горечи. Мы в ООО 'Вэйфан Цзиньхэ Новая Эра по Пищевой Продукции' отслеживаем всю цепочку: от инкубации до забоя. Это не маркетинг, а необходимость – если утка перенесла стресс при транспортировке, печень будет с кровоизлияниями.

Технологи знают: для паштета подходит печень возраста 90-120 дней. Более молодая дает водянистость, переросшая – песчаную текстуру. На нашем производстве есть отдельная линия шокового охлаждения – печень обрабатывается в течение 2 часов после забоя. Это дорого, но иначе теряется 30% ароматических свойств.

Кстати, ошибаются те, кто считает французские сорта единственно верными. Утки пекинской породы, которых мы выращиваем, дают печень с более нежным вкусом, хоть и меньшего размера. Но для паштета это даже преимущество – структура получается однороднее.

Технологические ловушки при производстве

Основная ошибка новичков – попытка повторить рецепты из интернета в промышленных масштабах. Классический пример: добавление коньяка. В домашних условиях – 50 мл на килограмм, в цеху же спирт вступает в реакцию с металлом оборудования. Пришлось разрабатывать систему введения алкоголя на стадии охлаждения массы до 40°C.

Температурные режимы – отдельная история. Идеальная паста получается при двукратном нагреве: сначала до 68°C для коагуляции белков, потом до 85°C для пастеризации. Но многие производители экономят на втором этапе, рискуя получить брак. Мы на https://www.jinhe-duck.ru используем немецкие пастеризаторы с точностью ±0.5°C.

С жировыми компонентами тоже не все просто. Если добавлять сливочное масло (как в классических рецептах), срок годности сокращается до 14 дней. Пришлось разрабатывать комбинацию из утиного жира и растительных стабилизаторов – спорное решение с точки зрения пуристов, но необходимое для массового рынка.

Оборудование, которое действительно работает

После трех лет проб и ошибок пришли к вакуумным гомогенизаторам. Они дороже обычных в 2.5 раза, но дают ту самую шелковистую текстуру, за которую покупатели платят премиум. Кстати, дешевые аналоги часто не выдерживают нагрузку – печеночные волокна забивают сопла уже через 200 циклов.

Фасовочные линии – еще боль головы. Паштет из утиной печени нельзя упаковывать в пластик – окисляется за неделю. Стеклянные банки идеальны, но требуют особых условий стерилизации. Мы используем систему 'горячего розлива' при 82°C – так сохраняется и текстура, и срок годности в 18 месяцев.

Самое сложное – поддержание температуры на всех этапах. Даже 10 минут при комнатной температуре на этапе фасовки – и микробиология покажет превышение по КОЕ. Пришлось проектировать цех с зонированием температур: от +4°C в зоне приемки до +22°C в фасовочном отделе.

Ошибки, которые стоят денег

В 2018 году мы попробовали ускорить процесс созревания паштета, добавив ферменты. Результат – продукт с горьким послевкусием, пришлось списать 400 кг. Вывод: традиционные методы выдержки в холодильных камерах в течение 48 часов не зря существуют десятилетиями.

Другая распространенная ошибка – экономия на соли. Морская соль крупного помола не растворяется полностью, дает кристаллы на языке. Пришлось перейти на выварочную 'экстру' с размером частиц 0.3 мм – дороже, но равномерное распределение гарантировано.

Специи – отдельная тема. Черный перец горошком в промышленном паштете – брак, хотя в домашних рецептах это норма. Частицы специй должны быть не более 50 микрон, иначе рвутся полимерные цепи эмульсии. Пришлось закупать шаровые мельницы для помола специй.

Рынок и потребительские ожидания

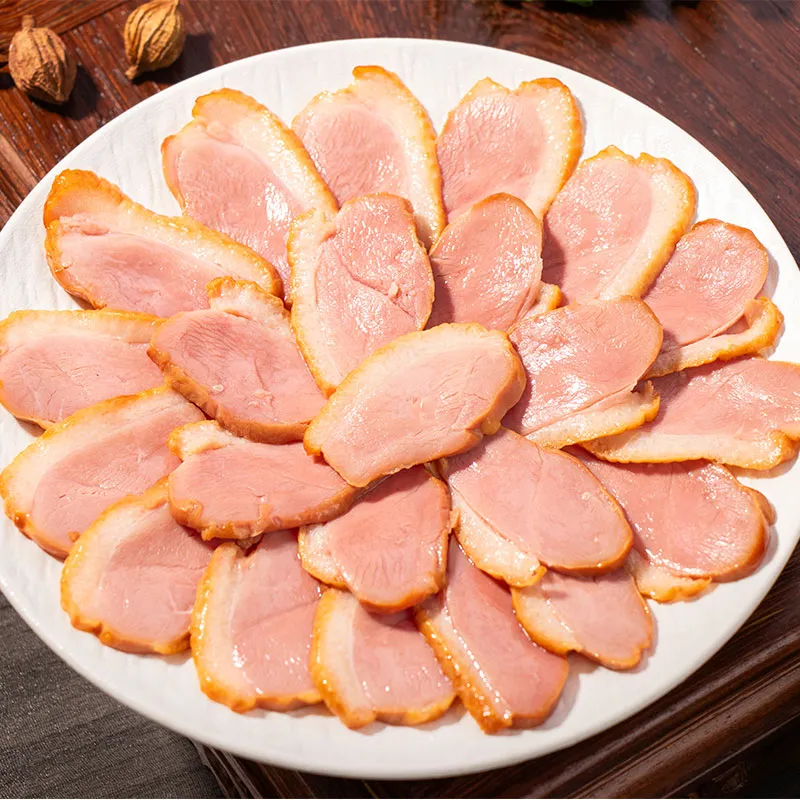

Интересно наблюдать, как изменились стандарты за 5 лет. Раньше покупатели ждали плотную консистенцию, сейчас – воздушную кремовую. Пришлось пересматривать пропорции печени и жира: с 60/40 перешли на 70/30. Это сложнее технологически, но соответствует трендам.

Маркировка 'натуральный' создает больше проблем, чем решает. По ТР ТС 022/2011 мы не можем писать 'натуральный паштет', если использовались стабилизаторы. Хотя те же лецитины – производные сои, а не 'химия'. Приходится искать компромиссы в рецептурах.

На сайте jinhe-duck.ru мы честно пишем о составе – это вызывает доверие у оптовиков. Кстати, рестораны сейчас часто просят паштет с пониженным содержанием соли (до 1.2%), что требует пересмотра всей рецептуры – соль ведь не только вкус, но и консервант.

Перспективы и личные наблюдения

Сейчас экспериментируем с ферментированной печенью – методом сухого посола в течение 72 часов. Получается интересный профиль вкуса, но для массового производства пока нерентабельно. Хотя для премиум-сегмента, возможно, запустим лимитированную серию.

Заметил, что многие производители недооценивают роль воды в рецептуре. Не просто Н2О, а специально подготовленной – умягченной, с определенным минеральным составом. Это влияет на ионный баланс эмульсии больше, чем кажется.

Если бы пять лет назад мне сказали, что буду разбираться в реологии паштетных масс так же детально, как в сырье – не поверил бы. Но именно эти 'скучные' детали в итоге определяют, купят ваш продукт повторно или нет. И да, паштет из утиной печени – это всегда компромисс между традицией и технологическими возможностями.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Рецепт соленой утки поставщики

- Как приготовить филе утиной грудки основный покупатель

- Готовим утиное филе производитель

- Печенье утиные лапки поставщики

- Утиные ножки рецепты поставщик

- Утиное филе рецепт производители

- Утиная шея производитель

- Готовые пищевые продукты поставщики

- Паштет из утиной печени рецепт производитель

- Утка по пекински в домашних условиях цена