Белки в готовых продуктах производители

Когда вижу запрос 'белки в готовых продуктах производители', сразу вспоминаю, как многие заблуждаются, думая, что достаточно просто добавить протеин в фарш. На деле всё сложнее — особенно когда работаешь с полным циклом, как мы в ООО Вэйфан Цзиньхэ. Наш сайт https://www.jinhe-duck.ru отражает эту интеграцию: от инкубации до переработки мяса утки. Но даже при такой вертикали всегда есть нюансы с сохранением белка.

Технологические тонкости обработки утиного мяса

Вот пример из практики: при разделке тушек мы долго не могли добиться стабильного выхода белка в готовых продуктах. Казалось бы, замкнутый цикл должен решать всё, но после забоя мы теряли до 8% протеина из-за температурных скачков при шоковом охлаждении. Пришлось перестраивать логистику между цехами — теперь транспортируем полуфабрикаты в вакууме не дольше 25 минут.

Интересно, что даже порода уток влияет на итоговый состав. Мы перепробовали три кросса, прежде чем остановились на мускусных утках — их мясо даёт более стабильные показатели по белку после маринования. Хотя для копчёных изделий это не всегда подходит, приходится миксовать с пекинской уткой.

Самое сложное — консервация. Когда запускали линию вяленых изделий, столкнулись с парадоксом: по техрегламенту добавляли фосфаты для удержания влаги, но это снижало биодоступность белка. Выход нашли в шприцевании рассолом с лактатами, но это удорожает себестоимость на 12%.

Оборудование и его влияние на белковый профиль

Наше новое оборудование для шоковой заморозки хоть и куплено у немецкого производителя, сначала 'ело' денатурированный белок по краям продукта. Пришлось совместно с инженерами разрабатывать режим с плавным понижением от -18°C до -35°C. Сейчас потери не превышают 2,3%.

А вот с гелиевыми дозаторами для фаршевых изделий до сих пор проблемы — белок неравномерно распределяется в эмульсии. Особенно заметно в утиных сосисках, где мы пытались повысить содержание мышечного белка до 14%. Получались 'мраморные' изделия с белковыми сгустками.

Кстати, о фарше — мы полностью отказались от механической обвалки при производстве детского питания. Только ручная отделение мяса от костей, хотя это увеличивает время подготовки на 40%. Зато протеин остаётся нативным, что подтвердили в аккредитованной лаборатории.

Сырьевые вызовы и решения

Когда расширяли ассортимент до утиных грудинок в вакуумной упаковке, столкнулись с интересным эффектом: при длительном хранении (свыше 45 суток) сывороточные белки начинали взаимодействовать с жирами. Вкус не менялся, но протеин становился менее растворимым. Пришлось вводить стабилизатор на основе растительных протеаз, хотя изначально хотели обойтись без 'химии'.

Закупки субпродуктов — отдельная история. Печень утки содержит до 16% белка, но при термообработке в паштетах он коагулирует неравномерно. Нашли компромисс: бланширование при 82°C с последующим измельчением через сито с ячейкой 0,8 мм. Да, выход меньше, но структура получается идеальной.

Сейчас экспериментируем с обогащением белком за счёт крови уток — технически это возможно, но потребительский спрос пока неясен. Хотя с точки зрения пищевой ценности это перспективно: плазма содержит до 18% белка с полным аминокислотным профилем.

Контроль качества на каждом этапе

В нашей лаборатории внедрили экспресс-анализ по Кьельдалю прямо в цеху — это позволяет корректировать процесс посола сразу, а не постфактум. Раньше бывало, что готовая партия утиных окороков имела белковый показатель ниже заявленного на 1,5-2%, приходилось перемаркировывать.

Самое сложное — отследить деградацию белка при копчении. Дым содержит карбонильные соединения, которые связываются с аминогруппами. Пришлось разработать специальные программы для коптильных камер с фильтрацией дыма через водяные скрубберы.

Интересный случай был с поставщиками упаковки: некоторые полиамидные плёнки при пастеризации мигрировали в продукт, что влияло на результаты анализа белка. Теперь тестируем каждую партию упаковки на совместимость.

Рынок и потребительские ожидания

Замечаю, что многие конкуренты указывают завышенное содержание белка в составе, особенно в рубленых изделиях. Мы же принципиально проводим анализ каждой партии — иногда показатель колеблется из-за сезонности (утки зимнего забоя имеют более плотную мышечную структуру).

Сейчас вижу тренд на 'чистую этикетку', но полностью отказаться от фосфатов в утиных колбасах не получается — без них теряется до 9% белка при термообработке. Компромисс нашли в использовании цитратов в комбинации с аскорбиновой кислотой.

Кстати, о нашем сайте https://www.jinhe-duck.ru — мы там честно пишем о реальном содержании белка, а не о максимально возможном. Например, в утиной грудке холодного копчения указываем 22-24%, хотя некоторые производители пишут стабильные 25%. Честность дороже, хоть и сложнее.

Перспективы и личные наблюдения

Сейчас изучаем возможность использования ферментированных соевых продуктов для обогащения — но только в линейке экономичных изделий. Для премиум-сегмента сохраняем чистоту состава, хотя это ограничивает возможности по фортификации белком.

Заметил, что молодые технологи часто переоценивают роль изолятов — пробовали добавлять сывороточный белок в утиные рулеты, но получалась 'резиновая' текстура. Вернулись к классическим методам — длительному массажу и шприцеванию.

Если говорить о будущем, считаю важным развивать методы неразрушающего контроля — например, ИК-спектроскопию для оперативного определения белка прямо в цеху. Но оборудование пока слишком дорогое для среднего производителя. Может, через пару лет...

В целом, работа с белками в готовых продуктах — это постоянный поиск баланса между технологией, экономикой и качеством. И наш опыт в ООО Вэйфан Цзиньхэ Новая Эра подтверждает: даже при полном цикле производства нельзя останавливаться в совершенствовании процессов.

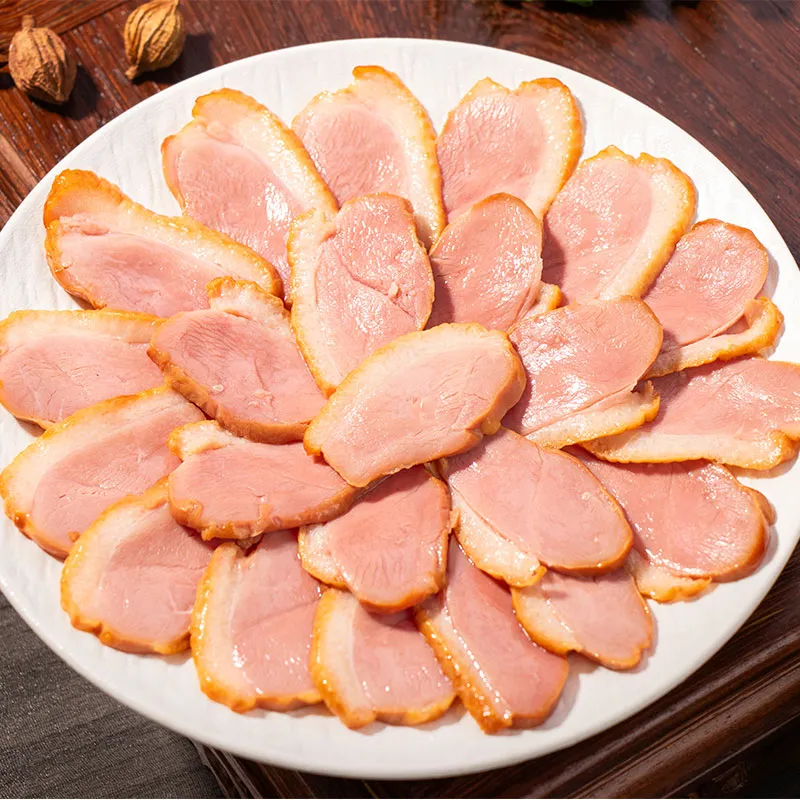

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Утка по пекински в духовке рецепт цена

- Ресторан утка по пекински производители

- Фото рецепт утка по пекински основный покупатель

- Утка по пекински рецепт с условиях производители

- Утиные желудки вкусно поставщик

- Утиная шея производители

- Что приготовить из утиного фарша производитель

- Утка по пекински в духовке производители

- Утиная тушка без хвоста основный покупатель

- Утка по пекински рецепт целиком поставщики